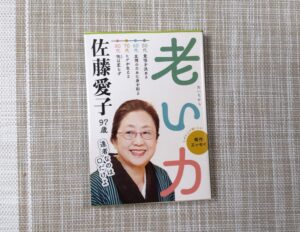

「老い力」(佐藤愛子)を読むと、逆に若く、元気になってしまう

こんにちは、ゆきばあです。毎日ブログを更新しています。

美しい秋の空が見られるようになった今日この頃。

佐藤愛子さんの「老い力」という本を手に取って読んだ。

佐藤さんの本に触れると、不思議と元気になれる。明るい気持ちにさせてくれる。そしていつも何かしら力をくれる。

本書では、50代、60代、70代、80代と、年代ごとにおかれた状況や心情などを書いてくれている。

私について言えば少し前に71歳になった。そして数年前から、よく人の名前が出てこなくなった。かなり親しい人だったりするのに、電話しようにも肝心の名前が出てこなくて焦ってしまう。

何かの打ち合せの時とかも、「ほら、あの・・・」と言ったまま言いよどんでることがある。同年代の人は、逆に私が前にちょっと話しただけの人の名前をしっかり覚えていたりしてびっくりする。

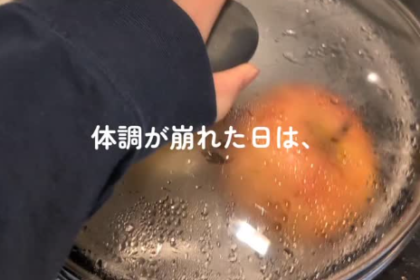

それから自慢するわけではないが、これは浴室に湯を満たしているときのことだ。赤ランプが点滅して、あっ、一杯になったかと思ってお湯を止めに行くとすでに蛇口は閉まっていて、浴槽の蓋もされている。

だれか透明人間がやってくれたわけではない。もちろん自分がしたに決まっている。こういう直前のことも忘れてしまうのだからかなり重症だ。

そんな気持ちでこの本を読むと不思議と元気が出る。

60代のところには、「昔のことはよく覚えているのに、最近のこととなると何も覚えていない」と書いてある。物忘れは、とりあえずという感じで最近のことから起こるらしい。

楽しさを味わうには苦労も必要

そして、一番気になる「70代」のところ。

最初に「楽しさを味わうためにも苦労は必要だ」と書いてある。

佐藤さんは、楽をしたいとか、温泉でのんびり、などということを楽しいとは思えないのだという。

「たまには頭をからっぽにしてのんびりして」と人にいわれても困惑するだけなのである。

楽しいといえば「モーツアルトなど聴きながらソファーに行儀悪く横になって」などと書いてあるのを見ると本当に嬉しくなる。

そして人生の楽しみ方は人それぞれだし、それでいいのだな、と思う。昔は、70歳というと、ご隠居さんで楽をしてと思うけれど、今はまだまだ楽はできない。

現に私はまだ働いているし、夫婦ふたりの生活なので朝晩の食事も作る。

まだまだ、気張らねば・・・

そういえば高齢者には、楽をさせるな、苦労をかけろ。それが本当の親孝行だ、という記事を昨日読んだな。あれはやはり真理であったか・・・。汗;

今日も最後まで読んでくださりありがとうございました。ほかにも日々の思いを書いていますので、目を通していただけましたら幸いです。