光る君へ でまひろが道長に送った漢詩が話題になっていたが、唐の芸妓たちも漢詩を作っていた。それを大和ことばに置きかえた『車塵集』がおもしろい。

こんにちは、ゆきばあです。毎日ブログを更新しています。

「光る君へ」では、主人公のまひろ(紫式部)が道長に送った漢詩が話題になっていた。

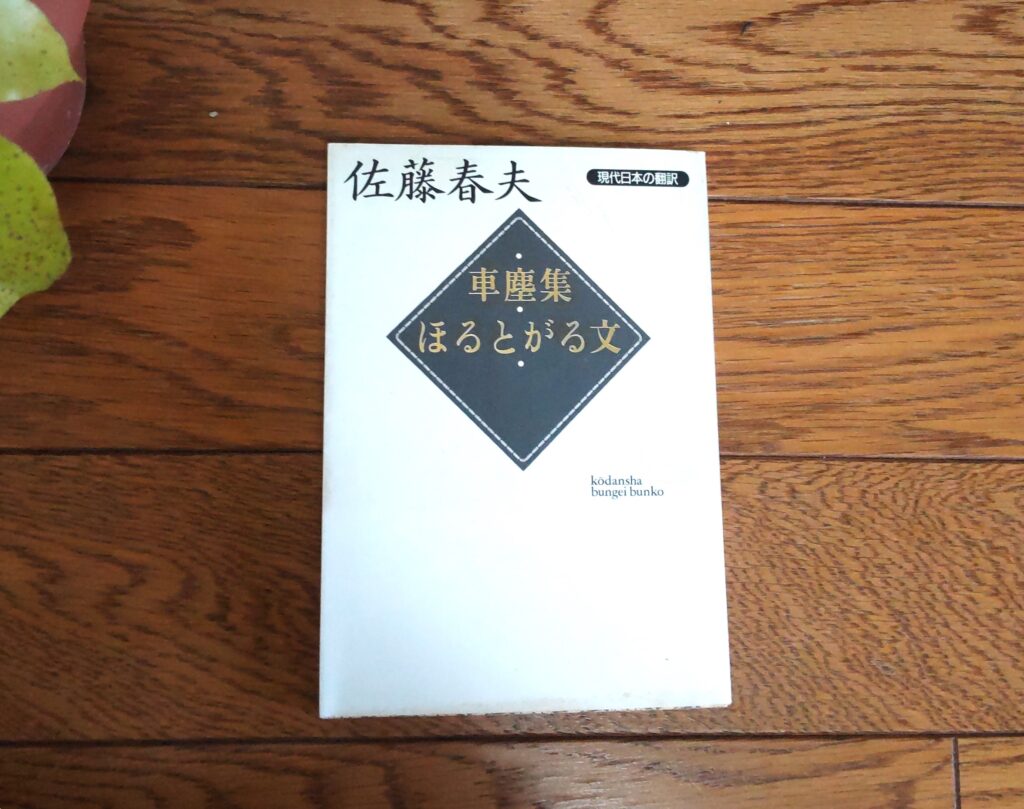

ところで、『車塵集』という詩集があるのをご存じですか。

これは、いにしえの中国の芸伎がつくった漢詩を佐藤春夫が美しい日本の言葉につくり変えたものだ。

「美人の香骨、化して車塵となる。」

という、いにしえの句から取って付けられたもの。

意味深長な題名である。

美人よ、おまえもいずれは、塵芥のほこりのようなものになってしまうのだよ。

とは、ずいぶん意地悪な見方ではないか。

まあ、それはいいとして・・・、どうせ美人でない身にはあまり関係ないから。

漢詩というよりか、もともとの日本の詩みたいでもある。

訳の妙というか。

私は、次のこの詩が大好きだ。

しづ心なく散る花に

なげきぞ長きわが袂

情をつくす君をなみ

つむや愁のつくづくし

原文はこちらです。

風花日將老

佳期猶渺渺

不結同心人

空結同心草

薛 濤

きれいだなあ、と思う。薛 濤という唐の名伎だった女性の詩らしいが、詩の感じからすると、さぞ麗しいひとだったのだろう。

柳のようになよやかな美人と、ひらひらと散る花。この取り合わせはたいそう美しい。

桜の時季にぴったりの詩でもある。

ほかにも寂しい秋の詩や、情感たっぷりの詩などたくさんあるのでぜひ読んでみてください。

今日も最後まで読んでくださりありがとうございました。ほかにも日々の思いを書いていますので、目を通していただけましたら幸いです。

2024-04-14 by

関連記事