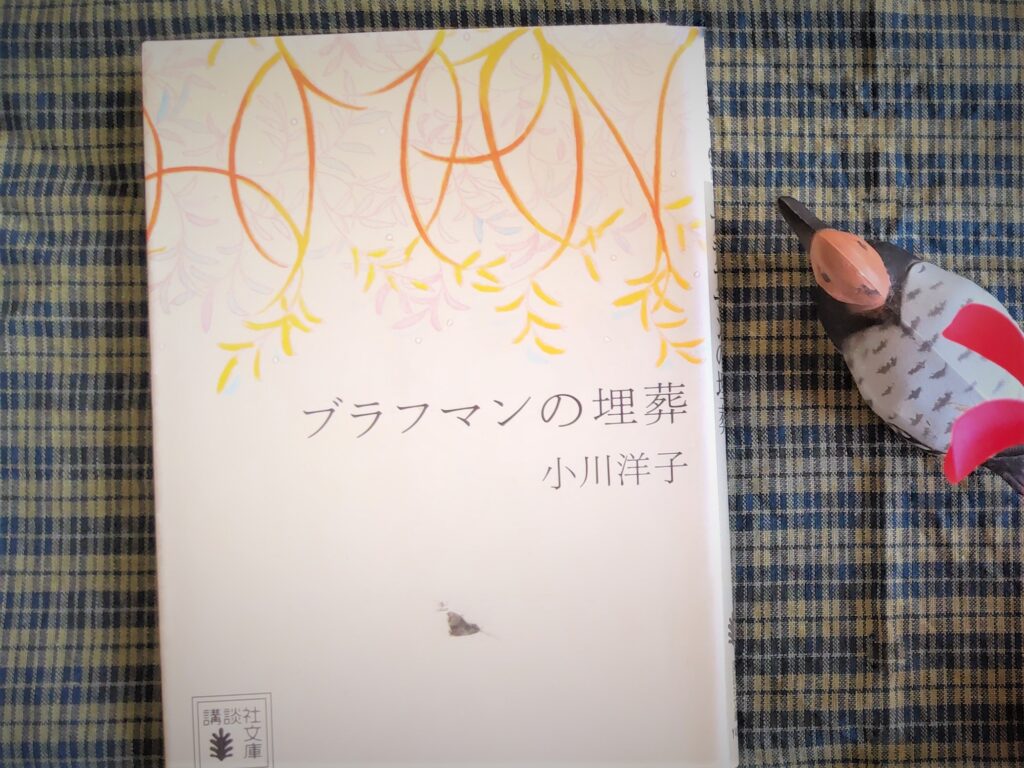

サンスクリット語で謎を意味する名前をつけられたi生き物と「僕」との奇妙な生活 「ブラフマンの埋葬」(小川洋子)

こんにちは、ゆきばあです。毎日ブログを更新しています。

「ブラフマンの埋葬」小川洋子

この小説の最初は、

「夏のはじめのある日、ブラフマンは僕の元にやってきた」

このとき、体中がひっかき傷でいっぱいだった。それから「創作者の家」の管理人をしている「僕」と、不思議な生き物ブラフマンとの奇妙な同居生活がはじまる。

ブラフマンとは、碑文彫刻師がつけた名前で、サンスクリット語で「謎」を意味する。

野性的な茶色の毛皮とつぶらな瞳、ひくひくする鼻をもった生き物。

そして、水かきがあって、水槽に入れてやるとうれしがってバシャバシャと泳ぐようです。

読んでいるうちに私たちも、この不思議な生き物に惹きつけられてしまう。きっと皆さんも、ああ、あの動物・・・・と思われるでしょう。

「僕」はブラフマンに夢中になり、部屋の中の家具をかじられても、大事なものを引っかき回されても怒らない。なぜこの小動物はそんなに魅力があるのだろう?

そしてさらに不思議なのはなぜ「僕」が、制作者の家の管理人なのだろう、ということ。「僕」は日々、職務を忠実に、ていねいにやりつづけている。

「芸術家たちの手が苦悩している間、僕はガスレンジを磨いている。車庫のペンキを塗り替えている。おちばを集めて燃やしている。僕の手は何も創り出さない」

ここでは芸術と日常生活を並べていて、一般的には芸術がすぐれていると考えるけれど、そうじゃないんだよ、ーー日々の雑事の積み重ねがあって、その上に芸術が成り立っているんだよ、と作者がいっているような気がする。

そんな日常の中に飛び込んできたブラフマンは、人間が野生であった頃のにおいを思いおこさせる存在なのかもしれない。

「僕」は愛するブラフマンの記録を淡々とつけていく。ルーティン仕事のように。

不思議なのは繊細なはずの刺繍作家の老女も、ガールフレンド(?)も、ブラフマンを嫌うこと。

底意地が悪いくらいに。

どうしてだろう。

なぜだろう。

これもこの小説の謎になっている。

そして最後の胸をつく結末。それについても淡々と記録としていく「僕」。

抑制されることで哀しみはさらに深くなる。

人間の尊厳とは、そして生き物の尊厳とは?

そんなことを、まじめに考えさせてくれる小説です。

ぜひ読んでみてください。

小川洋子さんの作品の中でも、特別に愛着のある一冊です。この「ブラフマンの埋葬」は、32回泉鏡花賞受賞作品にもなっています。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

ほかにも日々の思いを書いていますので、目を通していただけましたら幸いです。

コメントを残す