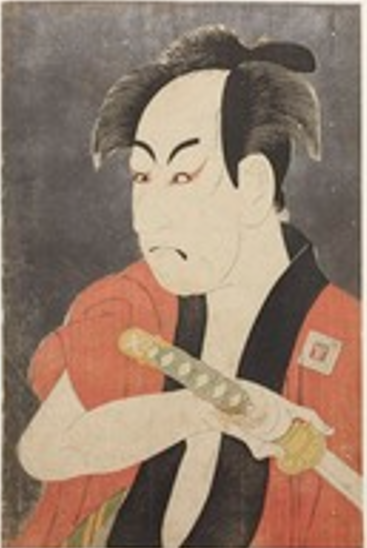

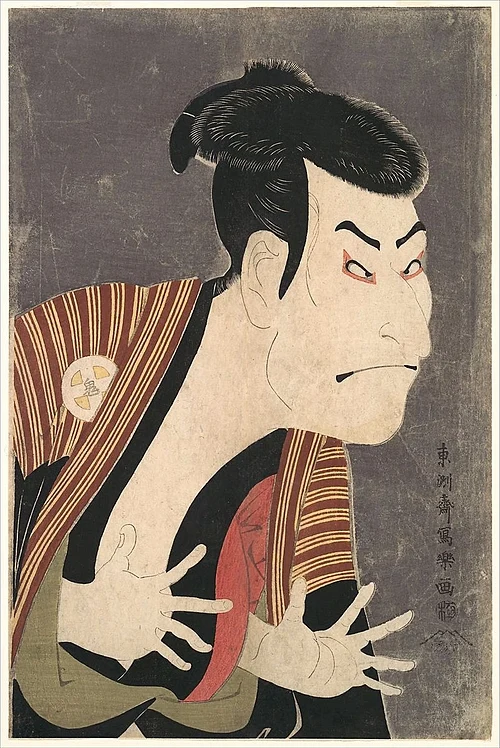

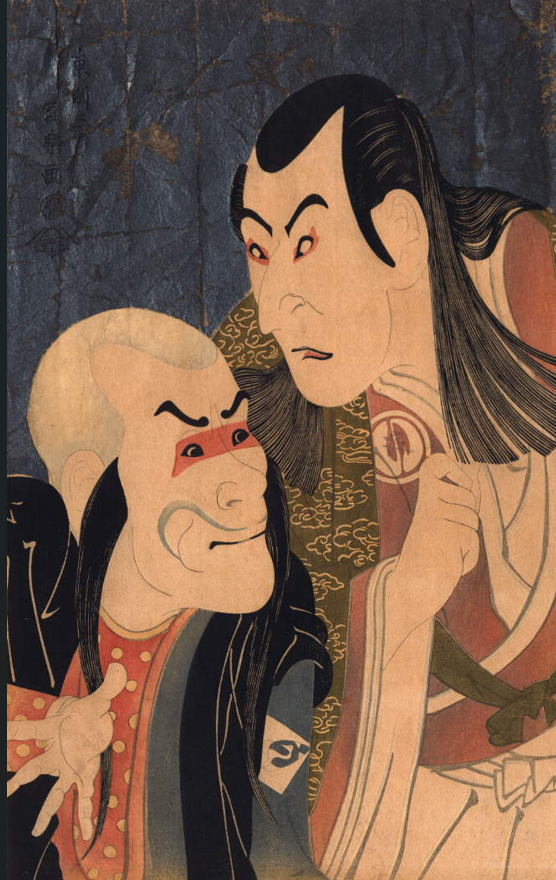

役者絵のきわだった異様さと凄み。見るたび、東洲斎写楽とはどんな人だったのか不思議に思います。このふたつの絵はにらみ合う形になっているそうです・・・

こんにちは、ゆきばあです。毎日ブログを更新しています。

間もなく師走。楽しませていただいた大河「べらぼう」もあと数回で最終回を迎えます。

よく戦のない大河は人気がないといいますが、前回の「光る君へ」に続き、「べらぼう」も戦のない大河。しかも前半の吉原の艶やかさも後半ではなくなっていましたが、さまざまな文人や絵師、黄表紙などの話題で惹きつけてきたのは、さすがだなと思います。

また、江戸の町人文化や出版事情、今にもつづく〝本好き〟の国民性を伝えてくれたことには、ほんとに感謝です。

写楽の絵のきわだった異様さと凄み

当時活躍した人には、それぞれ興味があります。

なかでも、もっとも関心があるのは歌諸、北斎、写楽で、ご存じのように日本だけでなく、西洋にも伝わって、多くの印象派のが形にも影響をあたえました。

なかでも写楽の凄さや異様さは、大変なショックをあたえたことでしょう。世紀末のヨーロッパのアールヌーボーなどにも、線の流麗さなどで多大な影響をあたえたのだと思います。

それほど、この方たちの個性や才能は素晴らしかったとしかいいようがありません。

中でも写楽の個性は際だっているわけで、写楽とはどんな人物だったのか、とミステリーのようにみなさんさまざまに推理しました。

絵はやはりひとりの絵かきの個性や才能が描かせるものだと思います。あるいは歌麿なら、まったくちがう角度から描けたかというと、それは歌麿の美意識とはかけ離れたものになるはずで、またどんな作品もグループで取り組めば取り組むほど個性が失われていきます。

それゆえに、謎だ謎だといいながらも、写楽というひとりの絵師の才能をみんな心から愛したのだと思います。

また今、写楽はほぼ、徳島藩主お抱えの能役者 斎藤十郎兵衛とされています。

それがほぼ定説になっているから歴史学者の方は、それを主張したのではなく、気鋭の絵師写楽の存在を、その個性をもっと大切にしてほしい、という気持ちの現れかと思います。

今日も最後まで読んでくださりありがとうございました。ほかにも日々の思いを書いていますので、目を通していただけましたら幸いです。

3/10「バロック音楽の楽しみ」チェンバロとフルートとダンスの昼下がり

陪膳の女房たちに嫌われてしゅんとしている秋山竜次さん実資が可愛い。名門プレイボーイ藤原公任(町田啓太さん)も素敵でしたね

#VIVANT 最終回。最近のドラマにないシーンの凄さ、家族愛、人の運命や宿命、背負っているものの重さに感動させられた。

3月20日の若葉台縁ときずなの会によるイベント「春を感じるウクレレ演奏とキッズフラ」。多世代の皆さんによる参加で賑わいました

#VIVANT 毎週楽しみ。これから砂漠の国バルカと緑の奥出雲をつなぐ何かがあるといいなと思います。たとえば大国主大神がお出ましになりノゴーン・ベキの怒りを鎮めてくれるとか・・・。