女房たちは宮中を彩る華だったけれど、男性貴族たちにあれこれ批評されることも多かったようです

こんにちは、ゆきばあです。毎日ブログを更新しています。

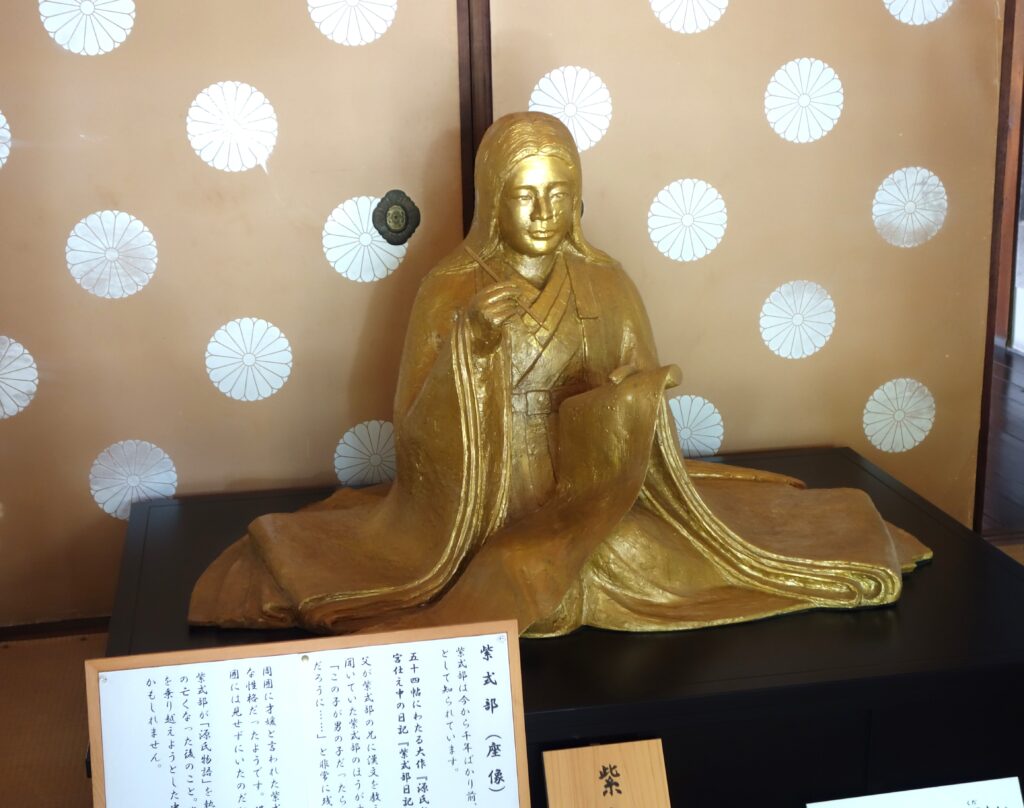

写真は紫式部の屋敷あととされる廬山寺の「紫式部像」

来年の大河ドラマが紫式部の「光る君」とのことで、何かと当時の宮廷生活が気になります。

まず清少納言についてですが、

中宮定子のサロンで水を得たように生き生きと活躍しているように見えますが、宮仕えはやはり大変だったようです。

第一に、人と顔を合わせて話し受け答えをきちんとしなければいけない。家で暮らしているときには、ほとんど人と顔を合わせることがないので大変な緊張感でしょう。

また女房たちは宮廷社会に欠かせない華やかな存在ではありましたが、偏見の目で見られたり批評されることも多かったようです。

清少納言が「生ひ先なく、まめやかに」で、

「あはあはしう、わろきことに言ひ思ひたる男などこそ、いとにくけれ」

と述べているように、生意気だとか悪いイメージで捉えている男性貴族に清少納言は怒り心頭です。

職場に分からず屋の人がいるのは、昔も今も変わりないようです。

宮廷は彼女たちにとって、わくわくする憧れの場でもありましたが、同時に常に気配りしていなければならない、緊張をしいられる場でもありました。

また、繊細で自意識の強そうな紫式部にとって、清少納言よりもさらにさらにキツイ職場だったかもしれません。宮仕えをしながらも、日々心の中に鬱屈を積み重ねていたかも・・・・・・。

また宮中の女房たちが集まっている場に、いきなり貴公子が現れて和歌をよみかけたり。これ結構迷惑ですよね。そのあげく、

「皆さんたちのそばに長くいると、変なウワサがたつかもしれませんね。そろそろ退散しますよ」

などと、軽口をたたいて去っていったり。

やはり宮中は日本一の晴れの場で、女性たちも知性やウィットで勝負しなければいけなかったのでしょう。

機転を利かせたり、和歌の才を発揮したり。絶えざる修行の場でもあったわけで、それがこの時期女性たちによる王朝文学が花開いた理由だったと考えられます。

そんなものすべてが「源氏物語」を生み出す原動力になっていたのでしょうか。

今日も最後まで読んでくださりありがとうございました。ほかにも日々の思いを書いていますので、目を通していただけましたら幸いです。