食が文化であることを教えてくれる「酒肴日和」(池波正太郎)。蛤の入った湯豆腐に、私はまちがえてある具材を入れてしまった

こんにちは、ゆきばあです。毎日ブログを更新しています。

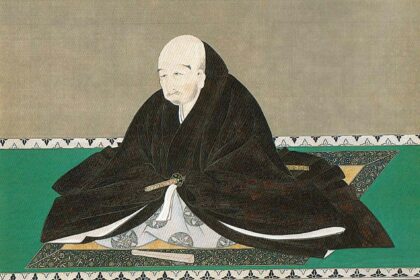

『鬼平犯科帳』『剣客商売』などでおなじみの作家 池波正太郎氏。

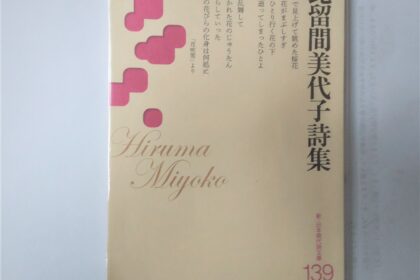

食のエッセイ本も多数書かれていて、「酒肴日和」も大好きな本の一冊です。

池上氏は1923年(大正12年)東京浅草生まれ。

この本を見ていると、昭和のはじめ頃に人々が何を食べていたか、どう料理していたかなどがよくわかります。まるで食の原点に触れているよう。

お菜をつくるのにマンネリ化したときなど、ぱらぱらとめくっていると、それほど凝った料理法ではないのに、素材の旨味や味わいを引き出す原点に思いいたることがあります。

そんなことで、紹介されている湯豆腐を作ってみることにしました。

熱々の昭和の味、湯豆腐

夕方スーパーに行き、うろ覚えで豆腐、ホタテ、春菊などの材料を購入。

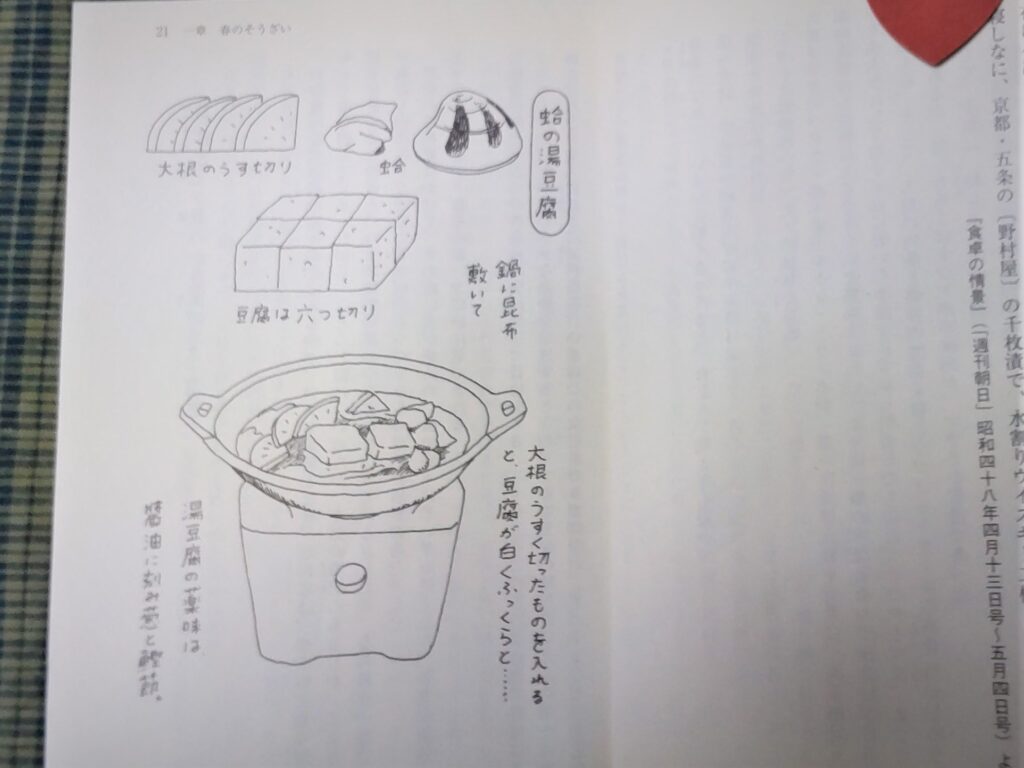

その夜、土鍋に昆布をしいて水を張りいちょう切りの大根、豆腐、ホタテなどの具材を入れました。

貝の入った湯豆腐は煮立ってくると白くにごり、湯気もなめらかでおいしそうです。

湯豆腐の薬味は、醤油に刻みネギと鰹節。

冷えた体で帰ってきた家人に食べてもらうと、

「うまい!」

でも、何か不思議そうな顔。

「ほんとうにホタテでよかったのか・・・・・・」

本を見直してみて、「あ、ハマグリだった!」と気がつきました。私の頭の中でハマグリが勝手にホタテに変身していたのです (冷汗

こんなところにも脳の退化がきているようです。

ただひとつ、ホタテでもおいしかったことを付け加えておきます。そして湯豆腐はやはり昭和の味。池波氏も冷えた夜など、日本酒でいっぱいやりながら、しみじみと味わったのだろうなあ、と思います。

「酒肴日和」の一部をご紹介します。

「×月×日

・・・・・・・・・・・・・・・・

〔ジョニーは戦場へ行った〕の試写を見る。

・・・・・・・・・・・・・・・・

帰宅して、夕食は、蛤を入れた湯豆腐。

湯豆腐には大根を薄く切ったものを入れると、豆腐が白くふっくらと、おいしく煮える。まことに食物の取合せはふしぎなものなり。

冷酒を茶わんで三杯。」

(池波正太郎「酒肴日和」徳間文庫カレッジ)

「冷酒を茶わんで三杯」って、なんか粋ですねえ!

私たちは池波正太郎氏に老成したイメージを持ちますが、亡くなられたのは67歳の時。自分に比べ、だいぶ大人の風格が感じられます。今の私たちが、いつまでも大人になり切れない、ということでしょうか。

いえ、今の自分を見ているとまるで、大人になる前に老化に向かう下り坂を一気に駆け下りてるという気さえします。とりあえず日々の一時一時を大切にし、食についても生きる手段であるとともに、食が文化であることを教えてくれた池波正太郎氏に感謝・・・!

どんなに忙しいときも、こんな心の余裕をもちたいものです。

今日も最後まで読んでくださりありがとうございました。ほかにも日々の思いを書いていますので、目を通していただけましたら幸いです。