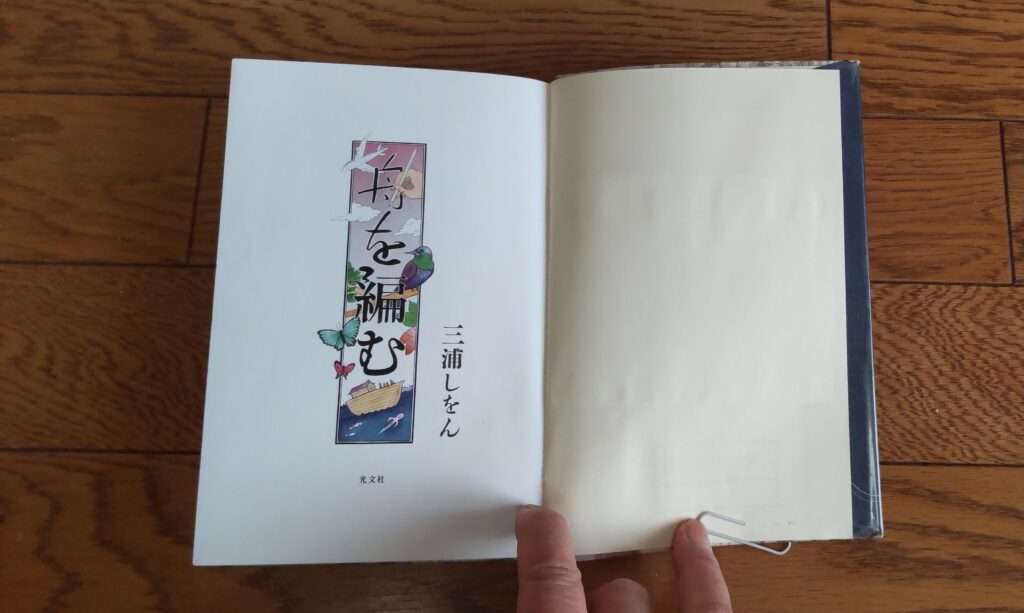

「舟を編む」(三浦しをん)を読んで,辞書を作る苦労がよくわかりました。もっと大切にできたら

こんにちは。ゆきばあです。毎日、日記やブログを更新しています。

「舟を編む」(三浦しをん)を読んでみました。

辞書がどうやってできるかが、よくわかりました。

なぜ、「舟を編む」なのだろうと思っていたら、作っている辞書の名前が「大渡海」なのですね。

辞書づくりの苦労が伝わってくる作品。

よく心が折れないものと思う。

特に興味深かったのは、

大先生に執筆を頼んだけれど使いものにならず、大幅に修正しないといけなくなったところです。

はらはらしました。

大先生が西岡に、

「あれでは、私の原稿ではない、手を引かせてもらう」

とお怒りになり、あやうく西岡は土下座をしそうになるが、

「自分たちの編さんしている辞書はそんな安っぽいものではない」

と、思いなおし、

「冗談がお上手ですね」

「先生は、相手の誠意を試すような方じゃない」

などの言葉を連発し、危機を脱するところです。

軽薄と見えた西岡が、自分たちの作っている辞書のためについに本気になる。

そこが、良かった。

西岡さん、なぜ、こんなに軽薄なキャラクターなんだろう、

と、ずっと思っていたので、うれしかったですね。

小説の登場人物の中では、

しょうもない人に入れ込んでしまうタイプで、

どうしようもない、欠点の多い人が、

つい(笑)いいことをやってしまう。しかも、

犠牲的精神発揮して・・・・・・などは大好物です(笑)

それにしても辞書ができるまで、これほどの苦労があるとは知りませんでした。

辞書とともに、大海原にこぎ出していくような気持ちで読めました。

そして、これを読んで、辞書をもっと活用し、

楽しんで読んでみようという気持ちになりました。

中学入学のお祝いはたしか岩波の国語辞典・・・。

一人前になったような誇らしさを感じました。

この小説を読んでいたら、きっと

もっともっと辞書が好きになっていたでしょう。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

他にも日々の思いや、好きな本について書いていますので、

ぜひ、そちらも読んでみてください。

ザ・ロイヤルファミリーで佐木隆二郎騎手役の高杉真宙 さん乗馬姿が美しい。過日はジャパンカップのプレゼンターに。あの「セトウツミ」もアマプラで観られます

中里恒子さんの随筆は手仕事や料理、飼っていた犬のことまで愛がこもっている。焼きおにぎりのところも懐かしい。

エマニュエル・トッドの「老人支配国家日本の危機」を購入。題名を見ているだけで震えがきます。

蔦重の耕書堂で才能を開花させていった恋川春町、北尾正演(まさのぶ、山東京伝)。京伝は質屋の息子さんで、のちに始める京伝煙草屋は銀座一丁目にあった

『ミラノ 霧の風景』(須賀敦子) 夕暮れ後、窓の外を見ていると静かに霧が流れてくる。ミラノ生まれの夫と過ごした懐かしい街の記憶。