人生というのは所詮、点と点をつなぐ〝間〟でしかない/「間抜けの構造」(ビートたけし)

こんにちは、ゆきばあです。毎日ブログを更新しています。

だれしも健康に長生きしたいと願うだろう。けれども年老いて例えば、

管につながれて意識もなくベッドの上で、転がされるように生き続けること、そんな老後を望む人はいるだろうか。

もし意識があるとしたら、うつろな目を天井に向けて何を考えているだろう。なぜ私はこうしてここにいるのだろうか、そう問い続けているのだろうか。それとも、もういい加減息を引き取って、生命を終えたいとそう願っているかも知れない。

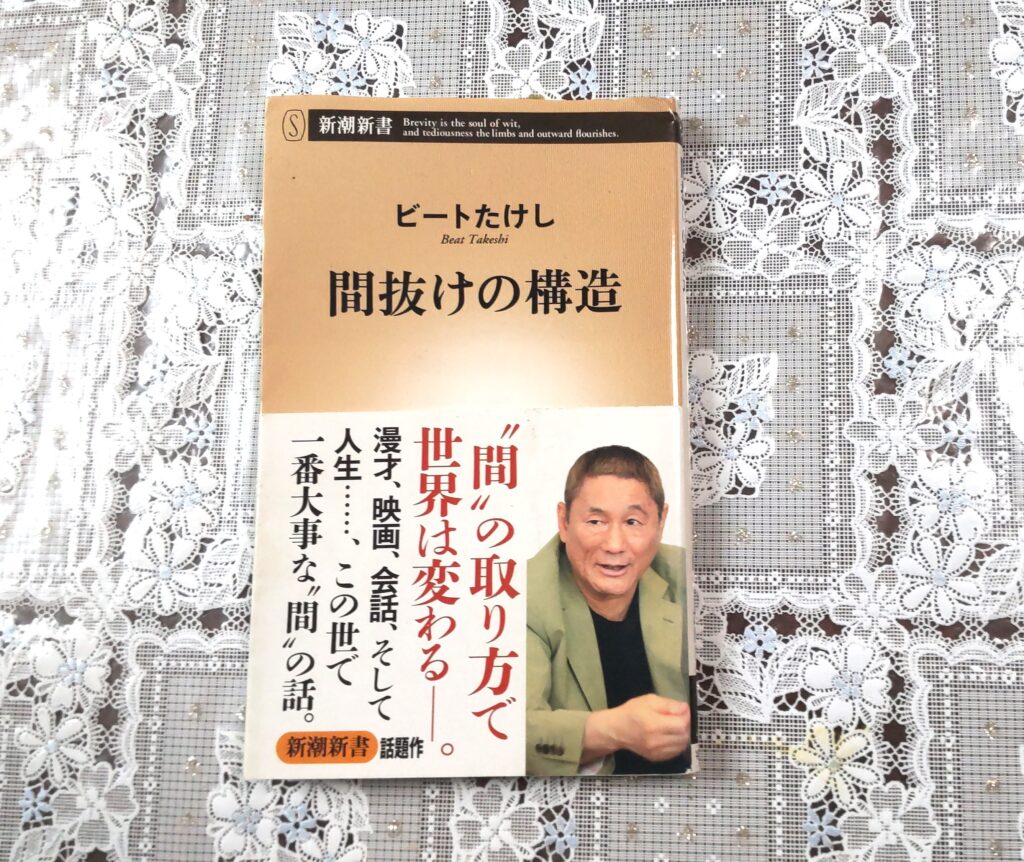

ところで、あまり関係ないのだが、最近、息子さまの本箱から借りてきて、ビートたけしさんの「間抜けの構造」という本を読んだ。これがめっぽうおもしろい。

ビートたけしさんによれば、間抜けな人に共通するのは、「自分がどういう状況にいるのか客観的に見ることができない」ことだという。

そして、お笑いをやる人にとって、また映画にとっても間がいかに重要か、言い尽くせないくらい語ってくれていて、目からウロコの気持ちで読んでいた。

そして一番衝撃だったのが、ラストあたりの、

「我々の人生というのは、生きて死ぬまでの〝間〟でしかない」というところ。

生まれた点があって、死ぬ点がある。

「人生はその間のことに過ぎない」

これを読んだとき、むしろ爽快な気持ちになった。まあ、人生はそういうものかもしれない。

だったらその点と点の間を懸命に生きてみればいいんじゃないか。

ベッドの上に転がされても生き続けたいと願おうが、さっさとあの世に行きたいと願おうが、所詮、点と点の間をつなぐだけのこと。ただその価値を自分では決められないのだ。

なぜ生まれてきたかも分らないのに、人生の意味などわかるはずもない。

人智を超えたところにあるのでしょう。

そんな〝間〟の先に何かあるのかも、と思う人が、子どもをもって、命をつないでいこうと考えるのかもしれませんね。

今日も最後まで読んでくださりありがとうございました。ほかにも日々の思いを書いていますので、目を通していただけましたら幸いです。

「おさらばえ」が美しく悲しかった。瀬川の身請け話は江戸中の人の興味を集めましたが、鳥山検校追放後の彼女の運命についても皆さん、気になって気になって仕方なかったようです

造成時から自然と共存する理想のまちとしてつくられた若葉台

大河べらぼう。解任され後ろ姿を見せて去って行く定信(井上祐貴さん)の姿が悲しい 「この美しい国を私の命にかけてお守りください」と誓ったあとだけに余計に残酷

鱗形屋が大阪の版元の「節用集」を、勝手に名前を変えて売り出しご用に。そんな中、意外にも蔦重を助けたのが長谷川さま

べらぼう第29回 なんとか誰袖を笑わせたい。その情熱が結集して生まれた変な主人公とは?「江戸生艶気蒲焼」は山東京伝(政演、古川雄大さん)の大ヒット作になりました