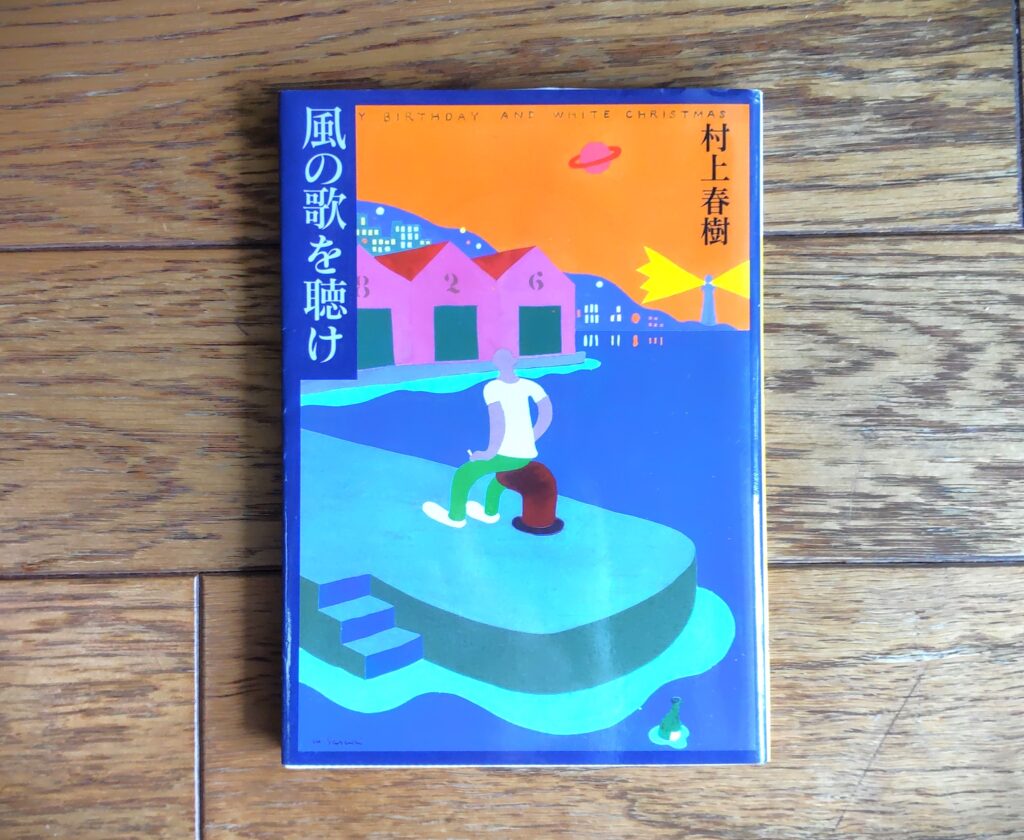

「必要なものは感性ではなく、ものさしだ」村上春樹氏の小説「風の歌を聴け」の中で、さる作家のことばとして紹介しているが・・・

こんにちは、ゆきばあです。毎日ブログを更新しています。

昨日はすごい技で作りあげられたドラマの話しをさせていただきました。

今日は少しかわって、

作家 村上春樹氏の最初の小説について。ご存じのように、デビュー作は「風の歌を聴け」です。この小説の中で村上氏は、ある作家の名前をあげています。

「僕は文章についての多くを、デレク・ハートフィールドに学んだ。殆ど全部、というべきかもしれない。不幸なことにハートフィールド自身は全ての意味で不幸な作家であった」

この作家の文章は読みづらくて、テーマも稚拙だといいます。

そしてある日、片手にヒットラーの肖像画、片手に傘をもってエンパイアステートビルの屋上から飛び降りたのです。

さて、村上氏によれば、

ハートフィールドは、文章を書く作業は、自分と事物との距離を確認すること。

つまり「必要なものは感性ではなく、ものさし」だといっているそうです。

私は「ものさし」ということばに、ハッとさせられました。

文章を書く場合よく、距離感といいますが、もうひとつピンときませんでした。

でも、ものと自分との距離をはかる、ものさしというのなら、具体的かつ職人的でなんだか納得できる感じです。

気になって、ハートフィールドという作家について調べました。けれどそんな作家はいなかった。

なんと村上春樹氏の想像上の作家でした。

けれど私と同じように本当の作家と思った人は随分多かったようで発刊後、書店や時図書に、ハートフィールドの本を求める声が殺到したそうです。

よく嘘から出た誠、などといいますが、作家のつくり出したすごい嘘は、それこそ真実よりずっと本当らしいのですね。このハートフィールドは、それくらい魅力のある〝作家〟でした。

今日も最後まで読んでくださりありがとうございました。ほかにも日々の思いを書いていますので、目を通していただけましたら幸いです。

コメントを残す