グリーンベルト (11)

外が明るくなって電車はいつか地上に出ていた。

昨日までの晴天が嘘のように沈鬱な空だった。緑色の野原が、その下に湿気のある黒土があるのを感じさせながらどこまでも続いていた。黒っぽい葉の常緑樹、柳のように小さな葉を密生させた木々、そんなものが現れては背後に飛び去っていった。

緑は徐々に濃さを増していった。見ていると自分の目の中全部が緑になり、ついには頭の中の脳細胞までが緑色になって溶けていくようだった。電車はグリーンベルト駅に静かに停まった。

森の中の小さな駅だった。改札を抜けて外に出ると、駅前広場の間近まで高い木々が迫っていた。

広場には金属ポールの照明や据え付けの公衆電話があるほか、建物はひとつも見えず、ほぼ均一の高さの木々だけが駅の回りをのっぺりとおおっていた。駅名から予想はしていたが、曇り空に灰色と黒のトーンの緑が息苦しいほどだった。店のひとつどころか、人っ子ひとり見かけなかった。

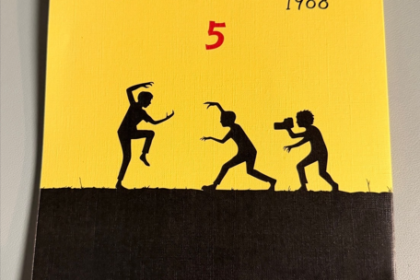

ヘレンの運転する大型乗用車が間もなく、土埃をけって現れるはずだった。それまでの間わたしたちは、本線に向かってくねくねとカーブする道の先に目をやりながら、駅前広場をぶらつき森と向かい合って何枚かの写真を撮った。

幅の広いまっすぐな道路を車は走り続けている。ヘレンはハンドルを握りしめ前だけを見つめていた。白い額に灰色の巻き毛がひと筋かかっている。道の両側から森が湧き出すように現れては背後に消え去っていった。

この森は実はアメリカ全土を覆っているのではないか。そしてわたしたちはまだ、その入り口に達しただkなのでは――。巨人ポール・バニヤンが木の幹に斧の音を響かせたのもこの森なら、フォークナーの少年が大熊に出くわしたのもこの森なのかもしれない。

高い木々を背にして、ときどき一、二軒の家がポツンと取り残されたように建っている。やがて下り坂になって車はバウンドするように沈み込み、木々の梢の先を見上げながら、またゆっくりと上昇した。

坂を上りきり、少し走ったところでヘレンはいきなりブレーキをかけた。その途端、全員の体が前に投げ出された。

そばを急スピードで車がかすめていった。ヘレンはハンドルにつかまって肩を大きく上下させていた。少なくても日本ではね、ヘレンの運転する車に乗ったとき、そんなことは一度もなかったわ。いつも慎重すぎるくらいで、いくらでも他の車が追い越していったものだった。

コメントを残す