「ばけばけ」で、ハーンが 松江に来て最初に泊まったのが花田旅館(主人は生瀬勝久さん)。そして早朝に聞いたズシンズシンと響く音とは・・・?ラフカディオ・ハーン「日本の面影」から

こんにちは、ゆきばあです。毎日ブログを更新しています。

「ばけばけ」で、ハーンが宿泊する花田旅館の主人を演じている生瀬勝久さんが出雲弁の難しさについて語っていました。

関西出身の生瀬さんは、大阪弁ならどんなバリエーションでもOKとのことですが、出雲弁は歯が立たないとか。それにしても、生瀬さんファンの私にはやはり良い味出してるな・・・と思います。

高石あかりさんのトキとの掛け合いも面白いですし。今後も楽しみです。

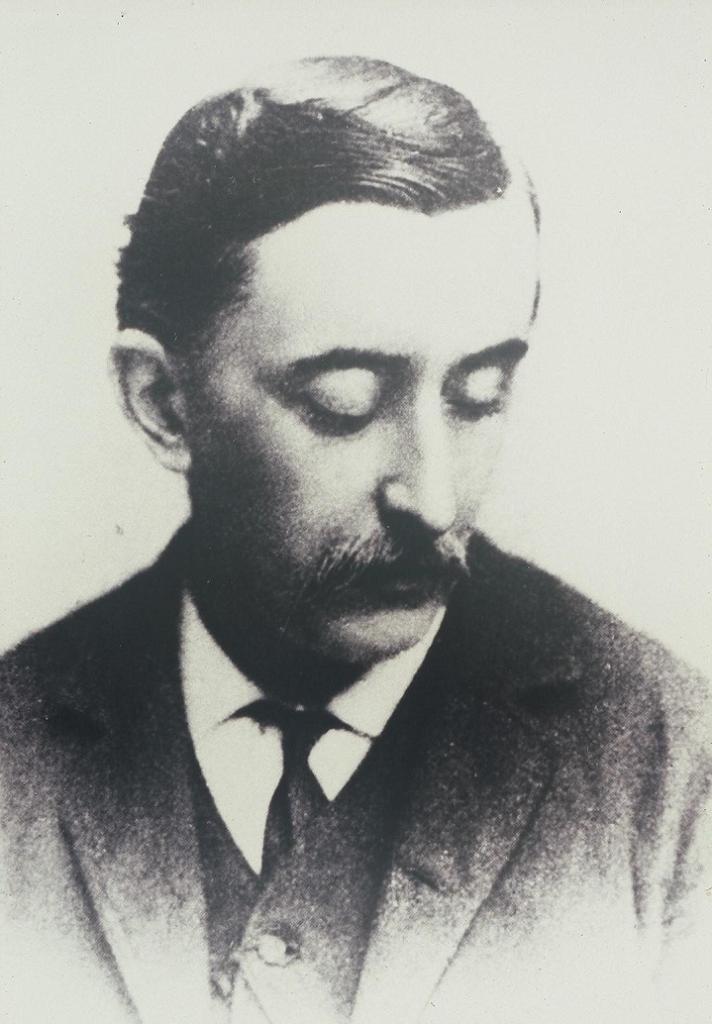

ところで、10月29日の「ばけばけ」ですが、ついにラフカディオ・ハーンが、

松江に到着。

来た当初から、松江のまちの様子に強く惹きつけられます。女性の着物、物売り、さむらい、遊郭・・・。

そんな中、無理矢理に日本風の宿屋に泊まります。

翌朝目覚めた際にはいきなり早朝の街の声に驚かされます。

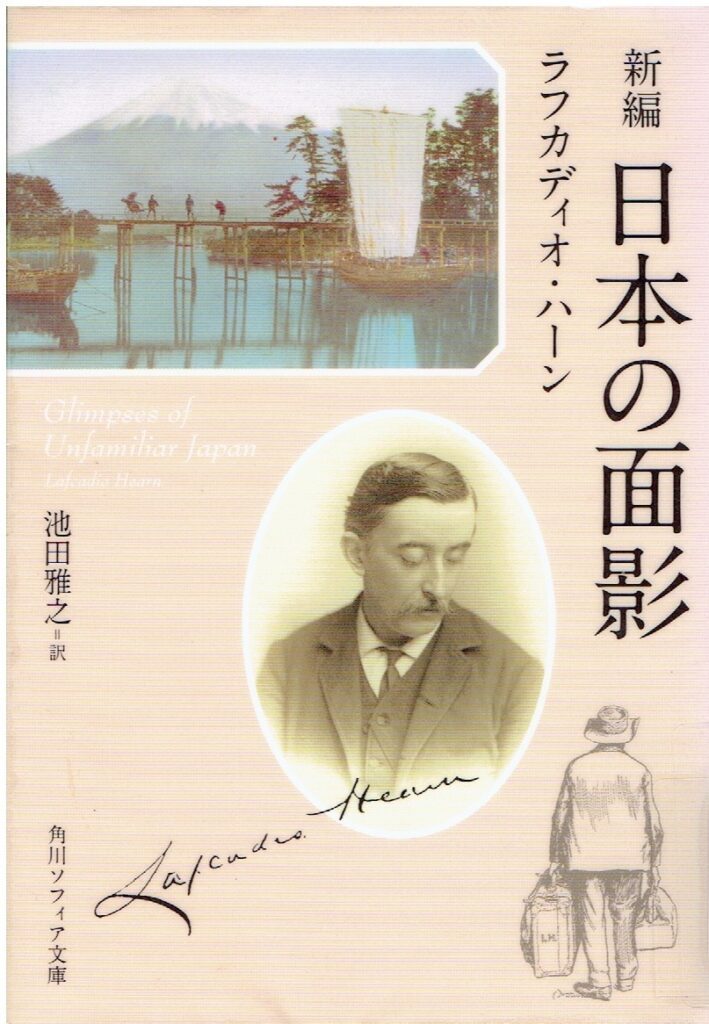

そんな様子が、ハーンの著作「日本の面影」(角川ソフィア文庫)

「神々の国の首都」の項に詳しく描かれています。

「松江の一日は、寝ている私の耳の下から、ゆっくりと大きく波打つ脈拍のように、ズシンズシンと響いてくる大きな振動で始まる。柔らかく、鈍い、何かを打ちつけるような大きな響きだ。・・・それは米を搗く、重い杵の音であった。」

私も同じようにドラマの中で、この音を聞いていて懐かしい感じがしました。

同じ日本のことなのに、いまの私たちは、ハーンと同じような感覚で、この音をきいてしまいます。古き日本の音として。

多分、当時の松江のまちはまだまだ暗く、平屋も多かったでしょう。瓦屋根の暗い家々の上にようやく朝が訪れてくる。そんな様子がズシンズシンと鳴る鈍い杵の音に表されていて、その新鮮な感覚や表現力に驚かされます。

来日する前から日本に強く興味をもっていたハーンに、私たちは逆に過去の日本を振り返り、そこにあった日本人の庶民の生活や昔の日本人の心にあらためて思いを巡らせることになります。

「え、そこ?」

「そこに感動するの」

と、思わず恥ずかしくなったりワクワクしたりしています。

そして、トキの祖父(小日向さん)が現われるや、いまだ〝さむらい〟を棄て切れないその姿に、興奮は最高潮に達します。ハーンとしてはそこに、まさしく憧れていた「日本人」の魂を見たのかも知れませんね。

これからも松江とハーン、そして明治期の日本との関わりを楽しみに見ていこうと思います。

今日も最後まで読んでくださりありがとうございました。ほかにも日々の思いを書いていますので、目を通していただけましたら幸いです。