鱗形屋が大阪の版元の「節用集」を、勝手に名前を変えて売り出しご用に。そんな中、意外にも蔦重を助けたのが長谷川さま

こんにちは、ゆきばあです。毎日ブログを更新しています。

9日のべらぼう第6回は「鱗剥がれた『節用集』」。

鱗形屋が大阪の版元の「節用集」を、勝手に名前を変えて売り出しご用に

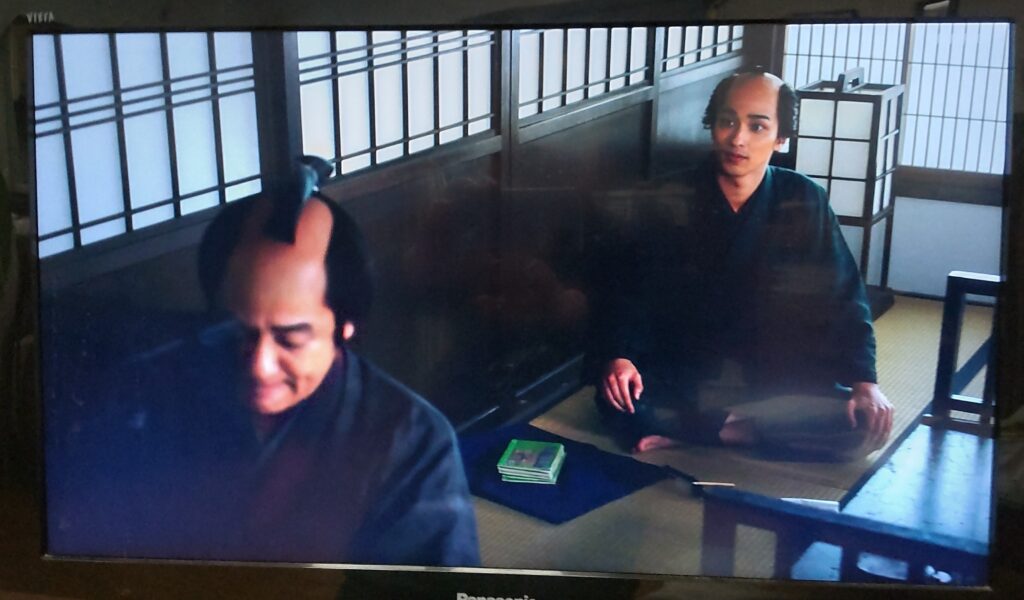

鱗形屋(片岡愛之助さん)と蔦重(横浜流星さん)が、しきりに相談しているのは青本について。

「おもしれぇ、青本が出たっ!てなったらなぁ…」

江戸中期、御伽草子、草双紙をのせていた赤本というのがありました。絵とお話で構成されたこの本は、子どもたちに大人気。

それを大人向けにしたものが、萌葱色の表紙をつけた青本です。

そんな経緯もあって、内容的には、ちょっと固い。

おもしろくない・・・とそういうことのようです。どうしたら、読まれるか。常にそれを考えているのが編集者の宿命ですね。

当時の江戸は、人口100万人のマンモス都市。識字率も高く、貸本屋は当時800軒ほどもあったといわれます。なので出版も盛んで、鱗形屋のような地本問屋はなんとか売れる本(ベストセラー)を出そうと必死でした。

競争が激しい中、資金繰りも大変だったでしょう。鱗形屋が、大阪の版元の「節用集」を、勝手に『新増節用集』と名前を変えて売り出したのも、

「ベストセラーを出すまでのつなぎだ」

と、つい、魔が差してしまったのかもしれません・・・。

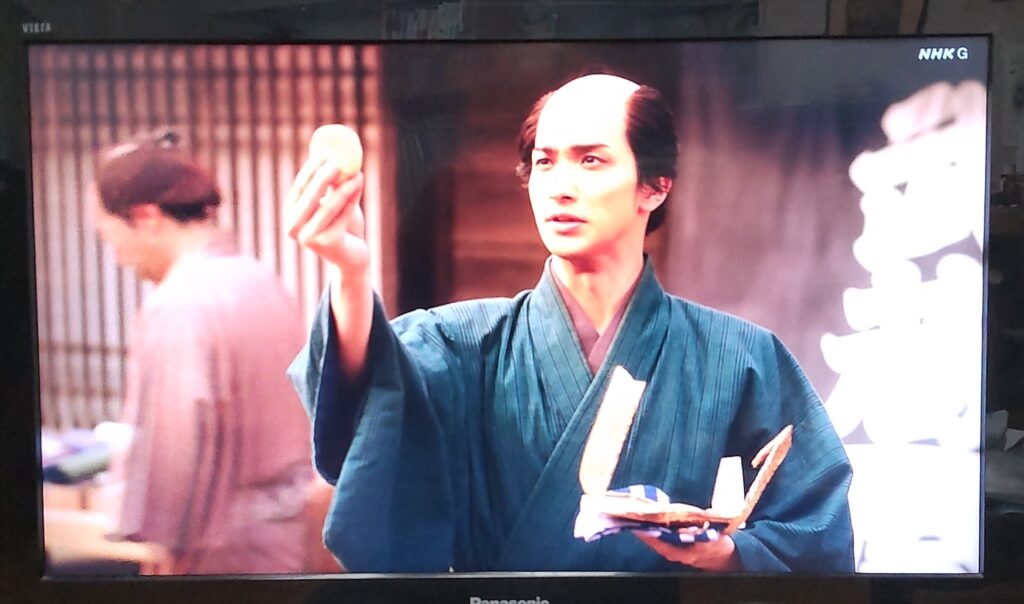

蔦重も危うく、しょっ引かれそうになったところを、長谷川平蔵(中村隼人さん)がかばってくれて、危うく難を逃れる。

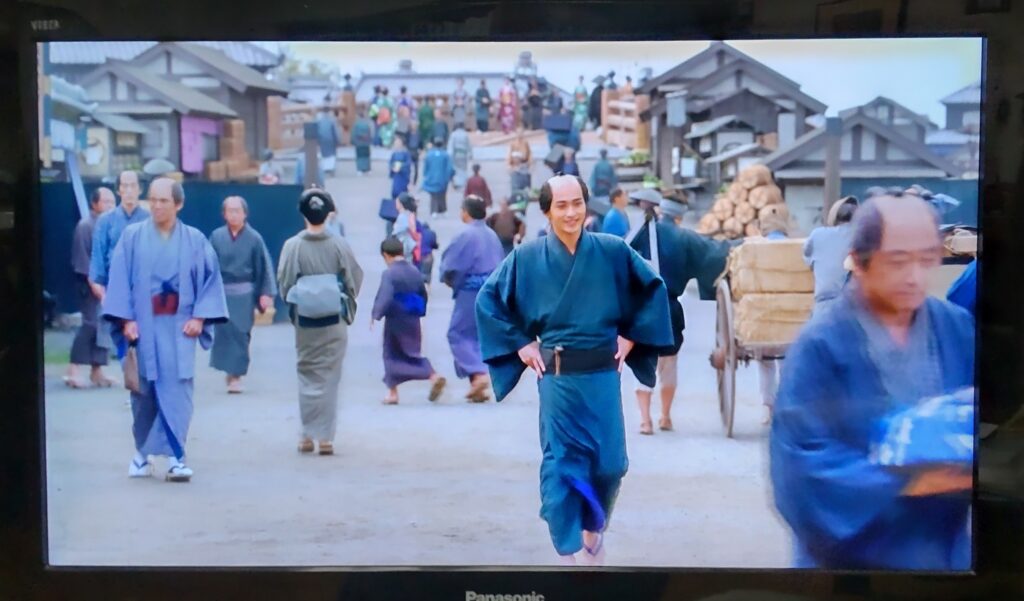

鱗形屋の不在は蔦屋重三郎にとって絶好の機会となる。それに負い目を感じる蔦重。そこで、

「出し抜いたり、追い抜いたり、世の中そんなもんだ」

と慰めてくださる長谷川様。やさしい。

これまで迷惑ばかりかけられてたのに(__;)

そして、ついに、

「濡れ手に粟餅。ありがたくいただきます」と気持ちを切り替える蔦重。

いよいよ次回から、思いっきり才能を発揮する蔦重が見られそうです。次々と作家や絵師を発掘しそうですね!

今日も最後まで読んでくださりありがとうございました。ほかにも日々の思いを書いていますので、目を通していただけましたら幸いです。

蔦重(横浜流星さん)からの期待に押しつぶされそうになっている歌麿(染谷将太さん)。そこに現われた助け船はかつて親しんだ妖怪絵師鳥山石燕(片岡鶴太郎さん)だった

「おやすみ神たち」(谷川俊太郎 詩 川嶋小鳥 絵) 人には魂があったことに気づかせてくれる詩

作家 湊かなえの書き下ろしミステリーをドラマ化した「落日」。ふるさとに起きたつらい事件の真相を追う香(北川景子さん)。そこで知ったこととは?

前向きもへったくれもあるかいな/佐藤愛子先生の「九十八歳。戦いやまず日は暮れず」を読む

「一点集中術」 先日二子玉川の蔦屋家電で売れ行き№1になっていた本です。マルチタスクを止め、一つの仕事に集中することで多大な成果!

コメントを残す