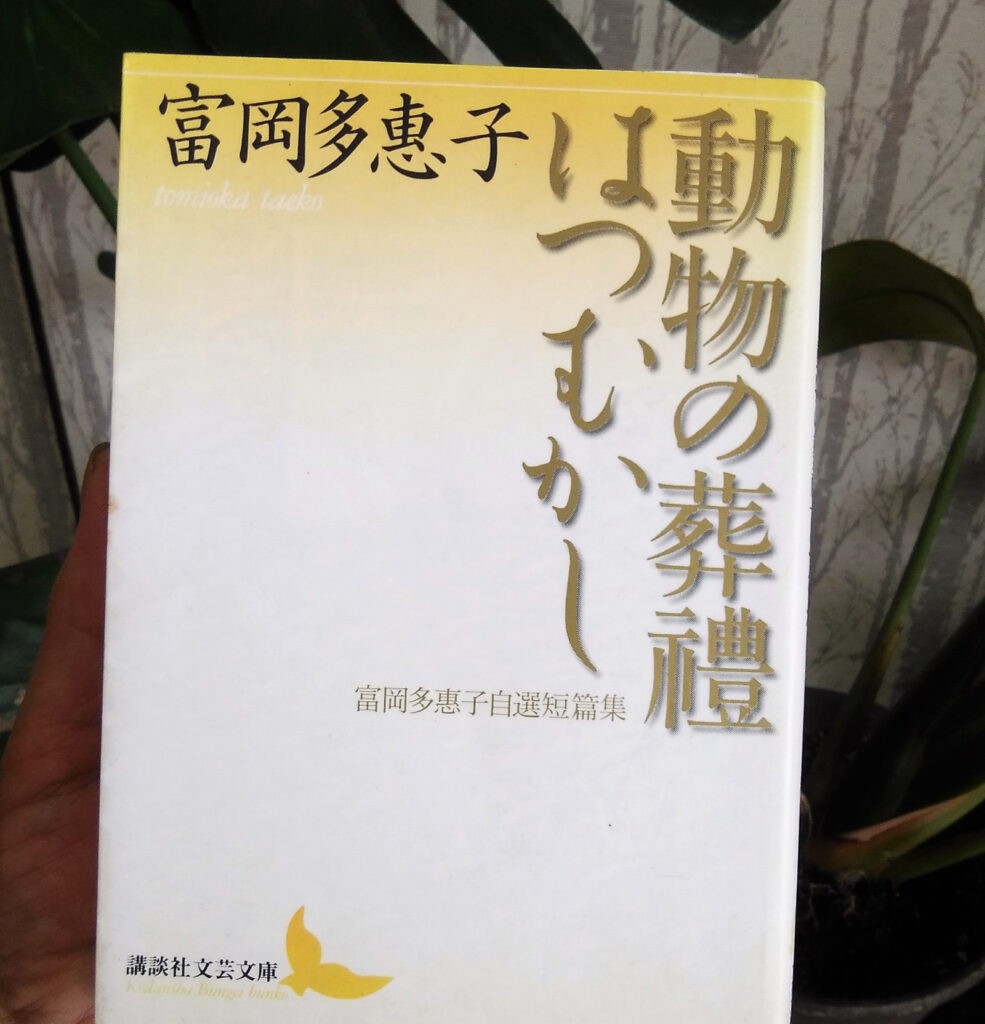

ある日父親が会社へ行かなくなったら。富岡多恵子のずっしりと重たい家族の人間模様

「動物の葬禮 はつむかし」(富岡多恵子 講談社文芸文庫)をあらためて読んでみた。

いまコロナ禍で、家への回帰が叫ばれ、

「おうちじかん」など、軽い言葉で語られることが多い。

けれど、そんなものを吹き飛ばしてしまうような

触れると怖い人生の本質や、家族の闇について考えさせられる、濃い内容の作品群。

この中の「魚の骨」、むかし読んだときは、

それほど感じなかったけれど、

あらためて目をとおしてみると、ずいぶんつらい話だなあ、と思う。

主人公、英次の父は、英次が高校に入ってすぐ、

会社にいかなくなり、それ以来、

茶の間のとなりの六畳間をひとりじめし、

一日のほとんを寝て暮らすようになった。

やがて生活に困り、働きはじめる母親。

弟の高校中退、妹は中学卒業後、デパートの食堂で働きはじめる。

疲弊する家庭。

英次は父親に会わないよう、

台所の横にバラックをつぎ足して暮らし

大学に通いながら働いて、教会にも通い、ピアノも習いはじめる。

教会で、同じ大学の女性と知り合い、つき合いはじめる。

育ちの良さそうなこの女が、三味線を習っていることを知り英次はおどろく。

ある日、歩きながら接吻しようとして、はねつけられ、

「西洋式じゃないんだな」とふてくされていう英次。

女は離れていくが、英次にはその理由がわからない。

父親はある日、突然、家から姿を消し、苦労していたはずの母親は、

お父さんが「出ていってしまった」と声に出して泣く。

こうしてあやういところで家庭の体裁を保っていた家が

父が出奔したことで、完全に崩壊する。

すでに壊れていた家庭を、かろうじてつなぎとめていたのは、

どうしようもない父親だったのだ。

家庭ってなんだろう、とあらためて考えさせられる作品、

皮肉でも何でもなく崩壊家庭もまた、家庭の一つの姿に過ぎない。

家庭の危うさや、私たちが成長する過程で、

捨ててしまったものは何か、改めて考えさせられる作品。

ぜひ目を通してみてください。

なおこの短編集の中で、沖縄の土俗の歌など紹介しながらオバの老醜について書いた作品「花の風車」が、私はたいへん好きです。