狂言のセリフ「このあたりの者でござる」が好き。野村萬斎さんのことばから

狂言で最初のころに出てくるセリフ、「このあたりの者でござる」がとても好きです。

取り立てて、どうってことないよ、

そんじょ、そこらにいくらでもいる、

そんな一人ですよ、って感じでいいなあと思います。

また、庶民の賢さや、たくましさを感じて・・・。

狂言師野村萬斎さんのことば

2014年、シンガポール国際芸術祭のイベントとして、

狂言師で人間国宝の野村万作さんと野村萬斎さんが、

ビクトリアコンサートホール&シアターで狂言の舞台を披露するということがありました。

劇場には、この日のために本格的な檜の能舞台がしつらえられ、

公演中の二日間、満席の大好評だったとのことです。

日本の伝統芸能を、世界の人に知ってもらえるよい機会ですね。

また、日本人の考え方を知ってもうらうには、狂言が最適なのかもしれません。

この公演の際に、野村萬斎さんが現地のインタビューに答えています。

その中で、野村さんは、

「お客さんを含めて私たちはこの辺りの者ですよね、という共通理解から始まるという精神は、狂言がいつの時代のどこに暮らす人にも通ずる、普遍的なものを表現してきたことを示す言葉だからです」

と話しています。

本当に納得です。時代を超え、場所を超え、変わらないのは

私たち庶民の考え方なのかもしれません。

おおらかで、分をわきまえ、ちょっぴり控えめ、そんな心情が、私たち日本人の心の中に連綿と引き継がれてきたのかもしれません。

時代を超えて生き抜いてきた庶民の心はタフです(笑)

ちょっと横道になりますが、

話題のご夫妻についても、ついあれこれいいたくなるのは、そんな庶民の親心(^_^;)なのかもしれませんね。

何しろ「この辺りの者でござる」の庶民は、

たくましく、正義感が強くてお節介でもありますから(笑)

最後まで読んでくださりありがとうございます。

ほかにも日々の思いを書いています。ぜひ読んでみてください。

たくさん作ること。とにかく始めてしまうこと。継続してやっていると必ずサポートする人が出てくる・・・とホリエモンさんも仰っていたような。

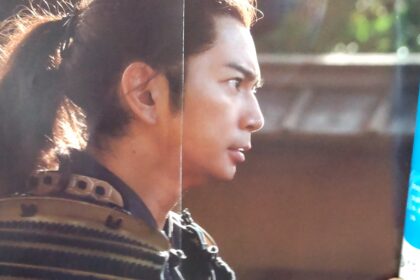

「どうする家康」では、家臣はみんな元康を思いつつもかなり勝手に動いている。そこがおもしろい。

まん延防止が3月6日まで延長に。今年のひな祭りもおあずけか。さらに2歳以上の子にマスクって・・・?

秀吉がお市から奪うようにして抱き上げた子は茶々? なんて残酷な場面なんだろう。「長政殿といっしょに自害されとったら、わしの首が飛んでたわ」のせりふの怖さよ

大河「どうする家康」第4回。凜とした美貌のお市、くせ者の藤吉郎と役者がそろった。兄(信長)妹(市)の関係も胸を打つ