もしグールドの演奏をバッハが聴いたら、「わたしもそんな風に演奏してほしかったんだよ」と言うに違いない。

こんにちは、ゆきばあです。毎日ブログを更新しています。

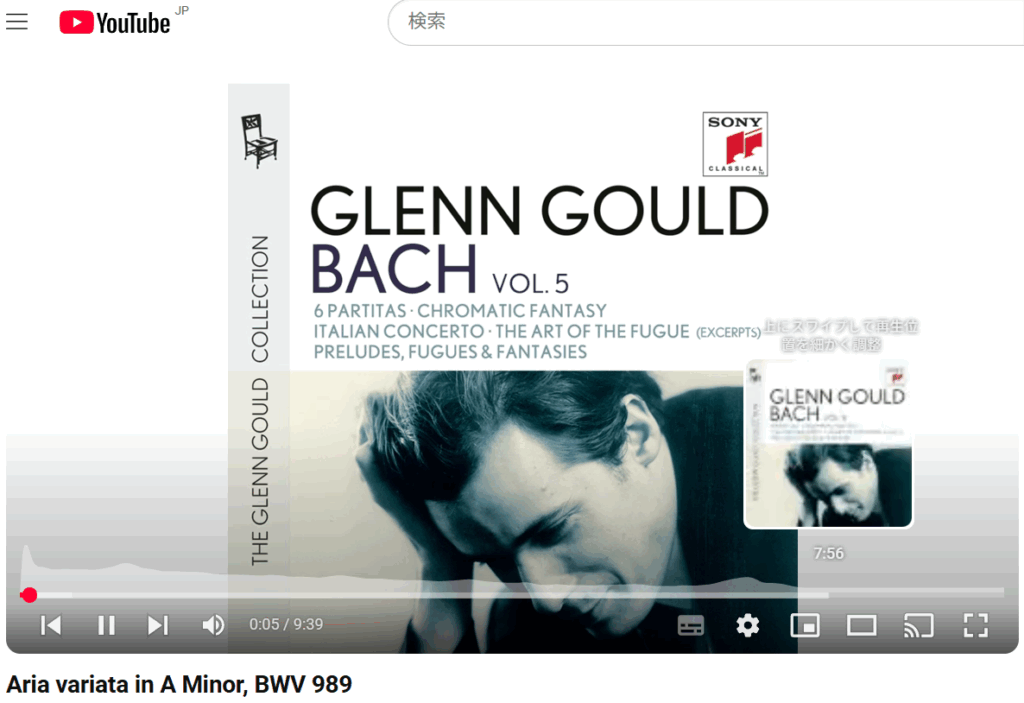

Aria variata in A Minor, BWV 989

これは、グールドの弾く中でも、かなり好きなバッハの「イタリア風アリアと変奏 イ短調」です。パルティータなどとくらべると、かなりやさしく古典的な印象です。

そして、バッハの生きていた当時の雰囲気にかなり近いのかも知れない。グールドもそれを意識して弾いているような気がします。

バッハを満足させるために。

「こんな感じでいいでしょうか」と。

それも含めて、すべてが心地よい。

よく人は、

「グールドの弾くバッハを聴いているとほかのピアニストの演奏を聴きたくなくなる」

という。

そういうところはあるかもしれない。素晴らしい演奏家は大勢いる。けれどグールドの弾くバッハは独特で、言ってみれば中毒性のようなのがある。

「ピアノ協奏曲第7番」

この演奏にはめずらしく映像があって、彼の凄い指裁きが見られる。つい見とれてしまう、しなやかで強靱な指の動き。そこからわき出してくる音楽についていくと、いつしか魂が現実から離れて別の世界にたどりついてしまうような。芸術そのものの力としかいえません。

そしてグールドが口の中でぶつぶつと歌いながら、鍵盤にかぶさるようにして弾いているのを見ていると悲しくなる。

「なぜグールドは、もうこの世にいないのだろう」と。

あの鍵盤をたたく、白く繊細で強靱な指がもう存在しないことがとてつもなく不条理に思われる

ところで、バッハと同時代の人は、彼の音楽がこんな風に演奏されるとは思いもよらなかっただろう。でもバッハが、グールドの演奏を聴いたら、

「そう、わたしはこう演奏してほしかったんだよ」

というに違いない。

バッハもグールドも芸術の申し子だから、精神的につながっているから、数百年後に生まれたグールドはバッハの気持ちを完璧に理解し鍵盤の上にそれを表現たのだ。

的外れかも知れないが、バッハとグールドが音楽の上で時代を超えて完全に理解し合えたのが素晴らしいことだと思う。

今日も最後まで読んでくださりありがとうございました。ほかにも日々の思いを書いていますので、目を通していただけましたら幸いです。